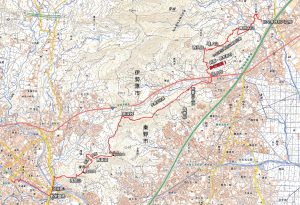

2025年(R7)5月3日(土)単独

バス停で落とし物

伊勢原駅北口のバス乗り場。晴天の土曜日でゴールデンウイークでもある。大山ケーブル行のバスは満員の乗客を乗せて出発して行く。対してこちら栗原行の乗客は数えるほどで少ない。バスは工業団地の中を通って「伯母様」という変わったバス停も通る。これは室町時代の領主が伯母から所領を譲り受けたことに由来するようだ。

比々多神社バス停に到着する。降りるときにザックに付けていたミニ単眼鏡を落としたのに気づかなかった。GPSの準備をしている時に後から降りた若い女性登山者が届けてくれた。落とし物を渡してくれた後の女性のひとこと「ああ、よかった~」(^_^)

このバス停から山歩きしそうな人は、この女性と中高年の二人組の男性と私だけだった。みんなは何処に行くのだろうか?いせはら塔の山緑地公園パンフレットに「おすすめハイキングコース」として比々多神社から高取山、聖峰を経て坪ノ内に至る4時間25分ほどのコースが紹介されている。あるいは、このコースを歩くのかも知れない。

比々多神社と縄文遺跡

比々多神社本殿で賽銭を入れ軽く参拝する。前回来た時に本殿裏手にある縄文時代の遺跡をよく見ていなかった。今日はその縄文遺跡の確認でもある。

比々多神社周辺には1万年以上前から縄文人が暮らしていたようだ。そのため周辺には縄文遺跡が多く発掘されている。比々多神社の歴史も古い。比々多神社の始まりは、今から2600年以上前の神武天皇(紀元前660年)の時代の頃のようだ。大山をご神体とし豊国主尊を祀ったとされている。縄文人の原初的な山岳信仰にまで遡ると推定され東日本最古級の神社の可能性もある。

比々多神社本殿の裏手に近隣で発掘された二つの縄文遺跡がある。東名高速の工事に伴い移築復元された。一つは昭和39(1964)年発掘調査された三之宮三号墳で馬具や鉄製武具・装飾品・土器類など多数の副葬品が出土した。細長い構造の横穴式円墳で時期は7世紀前半のもの。

一つは下谷戸縄文遺跡で縄文時代後期の配石遺構・敷石住居である(市指定史跡)。昭和42(1967)年5月に移築復元された。改めて眺めてみたが長年の風雨に晒され形状が定かでない感じがした。

伊勢原市指定史跡 下谷戸縄文遺跡(しもやとじょうもんいせき) 昭和44年2月27日指定

三ノ宮・下谷戸遺跡は、東名高速道路の建設に伴い、昭和40年~42年に発掘調査されました。その場所は、三之宮比々多神社の南東、県道上粕屋・南金目線が東名高速道路と交差する付近にあたります。ここに残る遺構は、関係者の熱意により、昭和42年5月に移築、復元されたものです。

発掘調査は第3次調査まで行われ、三ノ宮字下谷1090番地を中心に縄文時代から古墳時代にかけての遺構が数多く発見されました。とりわけ縄文時代の遺構は、当時としては比較的珍しい大規模な配石遺構群が確認され、おびただしい数の石が出土したことで注目を集めました。時期は、出土した土器から縄文中期から後期と考えられます。主な遺構としては、張出し部を持つ柄鏡形の敷石住居址、配石、環礫方形配石遺構、墓壙群等があります。敷石住居址には、住居全面に石を敷くもの、中心部分にのみ部分的に敷くものが見られます。配石は幅2mほどの帯状の範囲に石が集中して置かれているもので、それが半円形にめぐっています。環礫方形配石遺構は、小さな礫を一辺5mほどの方形に敷き並べたもので、周囲からは焼けた土や鳥獣の骨片が検出されています。また、配石の下からは、墓壙と思われる楕円形の土壙群が発見され、環礫方形配石遺構の下からも人骨が出土しています。

こうした縄文時代の配石遺構群は、平成4年から始まった東名高速道路の拡幅工事や周辺の開発事業に伴う調査でも発見されており、より広い範囲に広がっていることが明らかになっています。市内の縄文時代の遺跡としては、日向の下北原遺跡と並ぶ代表的な存在であり、県内でも貴重な資料と評価されています。このほか、本遺跡では弥生時代後期、古墳時代前期の竪穴式住居址、古墳時代後期の古墳の周溝等も確認されています。

平成20年3月 伊勢原市教育委員会

境内には郷土博物館があり出土品や資料が公開展示されている。古代文化発祥の地と考えられる比々多神社周辺には昭和初期には360基を超える古墳があったとされる。数多くの発掘調査が行われ貴重な資料の散逸を防ぐために昭和28(1953)年に三之宮郷土博物館が設立された。

比々多神社を出て里道は迷いやすいのでGPSを見ながら歩く。関東ふれあいの道(首都圏自然歩道)が通っていて標識がある。道は上り坂になり景色がだんだん開けてくる。環境省・長距離自然歩道

県立公園なのになぜか看板が小さい。

はじめての塔の山

県立いせはら塔の山緑地公園は丹沢の麓の丘陵で標高約203mの塔の山一帯が島状に残された里山である。丘陵地の森に通路が造られ整備されている。展望広場からは東京、横浜、伊勢原などの市街地や遠く大楠山などの眺望がある。公園設置:平成26(2014)年7月6日

展望広場から20分ほど登ると塔の山山頂だ。広場になっているが周囲は樹林に囲まれて展望はない。

塔の山山頂からは唯一、大山の山頂付近を見ることができる。誰もいない山頂で小休止して行動食のミニあんぱんを食べた。

塔の山山頂付近からの風景!青空とミズキの白い花が春の盛りを感じさせる。

地形図の山道

塔の山からは降りるだけとなる。長い階段を西入口へ下る。車道に出て左折して80mほど行くとカーブのところに山道の入口があった。山道は距離600mで15分ほどだが途中に斜面の横断(トラバース)がある。こういう時にストックがあると安心だ。靴もトレッキングシューズがよい。倒木もあり上に回り込んで越えた。山道が終り車道に出るとすぐに坪ノ内交差点があった。(山道に並行して車道もあり時間も25分ほどで大差ない。)

坪ノ内交差点を直進して進み、次の道路を右折する。

2分ほど歩くと見たことのある分岐に出た。そうだ以前、矢倉沢往還を歩いた時の場所だ。左の矢倉沢往還へ直進する。更に5分ほど歩くと左に吾妻山入口が出てくる。ここは吾妻山方面へ登っていく。次の吾妻山分岐まで標高差80mで15分ほど登る。吾妻山分岐を左に見て進むと尾根道が開けてくる。塔の山公園からここまで誰にも会わなかったが、ここからは急に人が多くなった。

コゴメウツギ(小米空木):バラ科コゴメウツギ属の落葉低木で高さは1~2mで生垣などでも見かける。名前の由来はアジサイ科のウツギに似た花をつけ、小さな白い花を米粒に見立てた。花期は5~6月頃で枝の先端や葉腋から径4~5mmの黄白色の5弁花を多数咲かせる

丹沢は南洋の海底火山だった!

尾根道を歩いていると輪切りにした玉ねぎのような岩がある。これがいわゆるタマネギ石でボタン岩とも言われる。東丹沢の鐘ケ岳や大山三峰山、大山などの登山道でもよく見られる。この玉ねぎ状構造は岩石の風化過程で形成された。太古の昔およそ1700万年前から70万年前にかけて、丹沢山地は海洋プレート上の海底火山(海山)が、日本列島に沈み込むフィリピン海プレートに乗って北上・移動し、本州の縁辺に衝突し付加したことで形成された。丹沢が海底火山であった痕跡として丹沢各地の沢などから枕状溶岩や海洋生物(サンゴ・貝・オウムガイ・有孔虫など)の化石が発見されている。タマネギ石も海底火山の痕跡のひとつといえそうだ。

気持ちのよい新緑の尾根道を歩く。人通りも多くなる。今は廃墟となった善波峠のホテル街を右下に見て進むとすぐに善波峠(旧来の峠道)である。切通し手前を左から登り御夜燈を見る。更に歩いていくと住宅地へ下る自販機のある分岐(旧めん羊の里)あたりが慌ただしい。救急車や消防車が停まっていて救急隊員が集まっている。そのまま進んで行くと登山姿の比較的若い太めの男性が道脇の地面に座っていた。こんなところで遭難なんてありえない!と思った。病気だか怪我だかわからないが本人が救急車を呼んだのだろうか?弘法山へと歩みを進めると後ろから救急車のサイレンの音が去って行った。

人気の弘法山公園

久しぶりの弘法山である。グループや家族連れで賑わっていた。前はなかったような展望台ができていた。湘南平の丘陵や平塚方面の市街地が良く見えた。ここで20分程休憩してお昼の食事をする。

広い馬車道からは大山が良く見えた。新緑の大山が堂々とした山容をみせている。

馬車道のところに女坂へ下る道がある。GPSアプリ・ジオグラフィカの地形図には弘法山展望所と表示されている。そこがどんな場所か興味があったので女坂を下ってみた。下った先が車道だった、そして男坂の登り口でもあった。なんだ!合流点か。弘法山展望所らしきものは何処にもなかった。(今回は見落としてしまったが、実際にはドライバー用に駐車スペースとベンチのある展望所が車道脇にあり夜景などが楽しめる。)元に戻るべく男坂を登っていくと木々の新緑が輝いていた。

コースもようやく終盤に差し掛かり権現山に到着した。ここも家族連れを多く見かけた。遠くへ行かなくてもこんな近場で楽しめるんだね。展望台からは濃紺の箱根の山々や霞んだ富士山が見えた。権現山のベンチで20分程休憩した。ここはベンチも多くゆとりがあるのでコーヒーを入れて飲んだ。

権現山から急なくだりを経て浅間山に到着した。権現山で見えていた富士山は雲に隠れてしまった。浅間山からも急な下りが続く。弘法山公園入口に到着して車道を左折する。二つ目の交差点「新常盤橋」を右折して進み水無川へ下り遊歩道を歩く。秦野駅に近づき遊歩道から階段を登ったら珍しくももが攣って歩けなくなった(いててて~)。ふくらはぎは毎日つま先立ち運動をしているので何ともなかった。5分程休んで攣りがおさまり秦野駅に到着した。

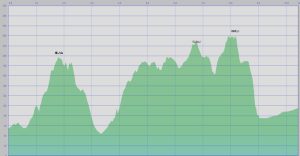

コースタイム 歩行4時間27分(別途休憩1時間) 距離10.5㎞ 累積の登り600m 下り-559m

伊勢原駅北口栗原行バス8:30発~比々多神社バス停8:45➡比々多神社(🥾27分、休憩5分)➡9:17塔の山緑地公園東入口➡展望広場➡塔の山山頂(🥾45分、休憩15分)➡10:17公園西入口(🥾17分)➡10:34坪ノ内(🥾60分)➡11:34善波峠(🥾23分)➡11:57弘法山(休憩20分)12:17➡(女坂・男坂)(🥾31分)➡12:48権現山(休憩20分)13:08➡浅間山(🥾34分)➡13:42弘法山公園入口➡(🥾30分)14:12秦野駅

リンクギャラリー

- 2006~2016年252山行

- 2016~2019年38山行

- 十六夜日記

- 季節の風景・植物